うちの古民家には部屋の中に縁側があるのですが、室外の縁側…いわゆる「濡れ縁」というものがありません。濡れ縁があると室内と室外との境界がより曖昧になり、家をもっと広く使えると思い、DIYで濡れ縁を作ろうと考えていました。

妻に相談したところ、「縁側を作るんだったら思い切ってウッドデッキはどう?」という、思いもしていなかった提案。

「DIY初心者がウッドデッキなんて作れるの?」…と心のなかで思いつつも、

「古民家にウッドデッキ…うん、なかなかオシャレで良さそ!古民家カフェっぽくなったりして♪」

なんてことを妄想しはじめちゃうよね。もう頭の中はウッドデッキDIYするモード。

そしてウッドデッキを自作することになったのです。

ウッドデッキの設計

ウッドデッキのサイズは、母屋のちょうど半分のサイズに合わせて設計することに。サイズ的には8畳とほぼほぼ同じサイズ。初心者が制作するにしてはなかなかの大きさです。

ウッドデッキの定番の工法は2種類

ウッドデッキの工法をネットで色々探してみると、大きく2種類に分けられます。

サンドイッチ工法

「サンドイッチ工法」は、コンクリートブロックや束石など、土台となる部分に束柱を立てて、その束柱を二本の根太で挟むように(サンドイッチするように)作っていく方法です。そして根太に垂直になる形で床材を敷いていきます。

この方法だと、二本の根太でウッドデッキの水平を出すため、土台、束柱の高さや長さは”ある程度同じくらい”とアバウトで良いのがメリット。土台〜束柱の部分をすべて同じ高さにするのって、かなり根気が必要で難しいんです。

大引き工法

「大引き工法」は、土台、束柱の上に「大引き」となる木材を乗っけていき、大引きに垂直になるように、根太を等間隔に敷きます。そして根太に垂直になるように床材を敷いていきます。

大引き工法は、サンドイッチ工法に比べて強度が高く、頑丈に仕上げられるというメリットがあります。

で、今回自分が選んだのはサンドイッチ工法。サンドイッチ工法を選んだ決め手は、やはり水平出しのしやすさ。ウッドデッキ制作に関するいろんな記事や動画をを見ていると、水平出しに苦労したという話題がすごく多いんですよね。

それと、素人DIYerさんの多くがサンドイッチ工法をチョイスしているので、さまざまな問題にぶつかったときに解決方法が見つかりやすいのでは?と思ったのもあります。

強度に関しては大引き工法のほうが高いのですが、「100人乗っても大丈夫!」を謳うようなウッドデッキを作るわけでもないので、サンドイッチ工法の強度で十分であろうと判断しました。

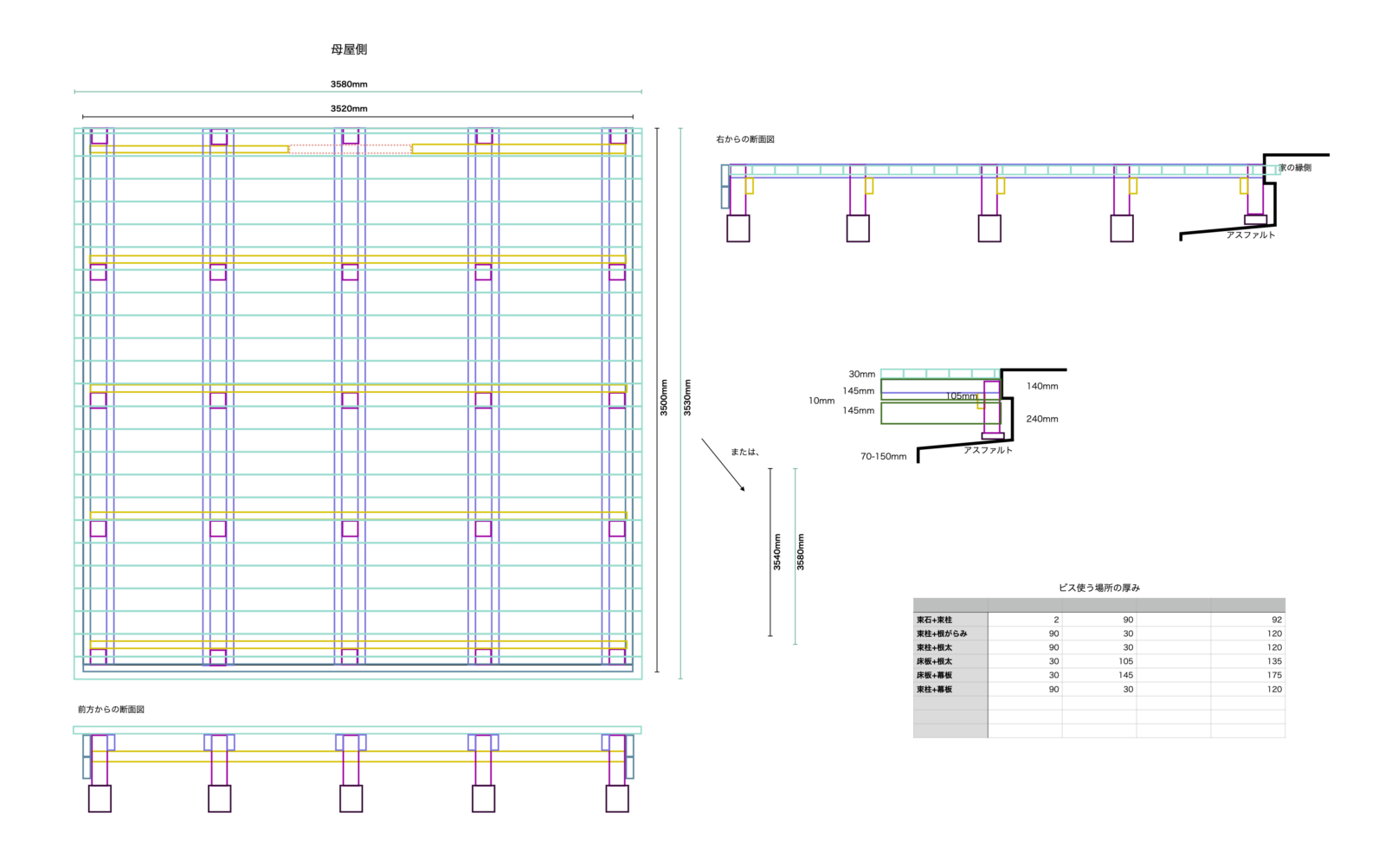

我が家のウッドデッキ設計図

工法が決まれば設計段階へ。素人の設計図で恥ずかしいんですが、これが自分が作った設計図です。

細かな部分までサイズを出していませんが、結果から言うと満足するウッドデッキが完成したので、この程度のチープな設計図でも、ウッドデッキは作れます。

木材選び

ウッドデッキの事前調査でいちばん悩んだのが、木材選びです。ウッドデッキを制作することになって初めて知ったんですが、木材には大きく分けてソフトウッドとハードウッドという種類に分けられます。

ソフトウッド

ソフトウッドは、杉や檜などの柔らかい木材(主に針葉樹)のことを言います。国内では杉や檜などのほか、ウエスタンレッドシダーなどがホームセンターに売っていることも多く、入手しやすいのではないでしょうか。

特徴は、柔らかい素材なので加工がしやすく、さらに、後述するハードウッドよりも安価に入手できます。そして表面が柔らかく素足で歩けて気持ち良い点もポイント高いです。

デメリットとしては、ハードウッドに比べて耐久性が劣ります。耐久性がないので、ウッドデッキなどの屋外で使用する際には、防腐剤や屋外用塗料などを塗っておく必要があります。定期的に再塗装をすれば、耐久年数を伸ばすことが可能。

ハードウッド

ハードウッドは、ソフトウッドに比べて硬い材質の木材(主に広葉樹)です。一般的にはあまり馴染みのない、ウリン、セランガンバツ、イタウバ、イペなどがハードウッドに分類されます。

ソフトウッドに比べて圧倒的に耐久性に優れ、屋外利用でも防腐剤や塗装をせずにノーメンテナンスで、数十年もつものがほとんど。しかしその分高価な木材です。

ハードウッドはホームセンターではほとんど売られていないのでオンライン購入がメインとなるでしょう。そして硬い素材なので、ビス止めするときは穴あけは絶対に必要です。

我が家はハードウッドをチョイス

ハードウッドにした理由

我が家のウッドデッキは、イタウバというハードウッドをチョイスしました。選んだ一番の理由は、”耐久性に優れている”ということ。耐久性に優れているので塗装も定期的なメンテナンスも不要。

さらにイタウバは、ハードウッドの中でも表面がとても肌触り良い木材で、素足でも気持ち良いんです。我が家はウッドデッキを土足厳禁で使いたかったので、素足にぴったりな木材であることは必須条件でした。

金額的にはソフトウッドよりも値が張りましたが、今後の定期的な塗装も含めた塗装剤の金額が浮くことを考えると、ソフトウッドとの金額差はそこまで気になりませんでした。我が家のウッドデッキは8畳サイズなので、塗装剤の金額もそれなりに掛かりますからね。

それと、「耐久力、何年くらい持ってくれるかな…」という不安をずっと抱えていたくなかったというのも大きいです。心配性なので…。

まとめ

まとめると、我が家のウッドデッキは

- 8畳サイズ

- サンドイッチ工法

- イタウバを使用

- 無塗装

という条件で制作することになりました。

次回は実際の制作に関して紹介します。